── 小平さんが戦略人事の郷中塾(以下、郷中塾)に参加したきっかけを教えてください。

2022年、私たちは「第4創業」と位置づけて、大きな組織改革に踏み出しました。その際に最も大きな課題だったのが「組織」でした。ちょうどその頃、経営に加わったばかりのCHRO(最高人事責任者)の池田から、郷中塾への参加を勧められたのがきっかけです。

当時の私は、組織や人材といったテーマに対する知見がほとんどなくて、正直どこかで「ふわっとしていて、ちょっと胡散臭い分野だな」と思っていました。でも、musuhiの伴走支援も始まっていましたし、「今が体系的に学ぶタイミングだ」と思い、飛び込みました。

── 「人材マネジメント」や「組織開発」に関心はありつつも、掴みどころのない印象があったと仰っていましたね。

はい。私は物事をロジカルに捉えるのが好きなタイプなので、だからこそ当初は少し抵抗がありました。でも一方で、「人材」や「組織」といったテーマには惹かれていて。郷中塾が、地域企業向けに設計された、実践的なプログラムだと感じられたことも、参加を決めた大きな理由のひとつでした。

── 人や組織のテーマを、「経営の本流」として捉えるようになったんですね。

そうですね。組織への取り組みって、短期的に成果が見えづらい領域なので、つい後回しになりがちだと思うんです。でも、人口減少や人手不足の今、ここに腰を据えて取り組まないと経営が行き詰まるという実感がありました。今思えば、本当にギリギリのタイミングで気づけたと思っています。

── 特に印象に残った内容や、自社での実践につながったプログラムについて教えてください。

いちばん大きかったのは、ダニエル・キム教授の「成功循環モデル」です。関係性の質をどう高めるか?という問いを持ち続けながら、それが成果にもつながるという視点は、とても納得感がありました。

私たちはすでに、ミッション・ビジョン・バリューを言語化し始めていたのですが、それをどう社内に浸透させるか?という課題に直面することになります。会議体の見直しやコミュニケーション施策などを自社でも取り組む他、郷中塾ではすぐに出来そうな参考事例を学びましたから、実践に活かせました。

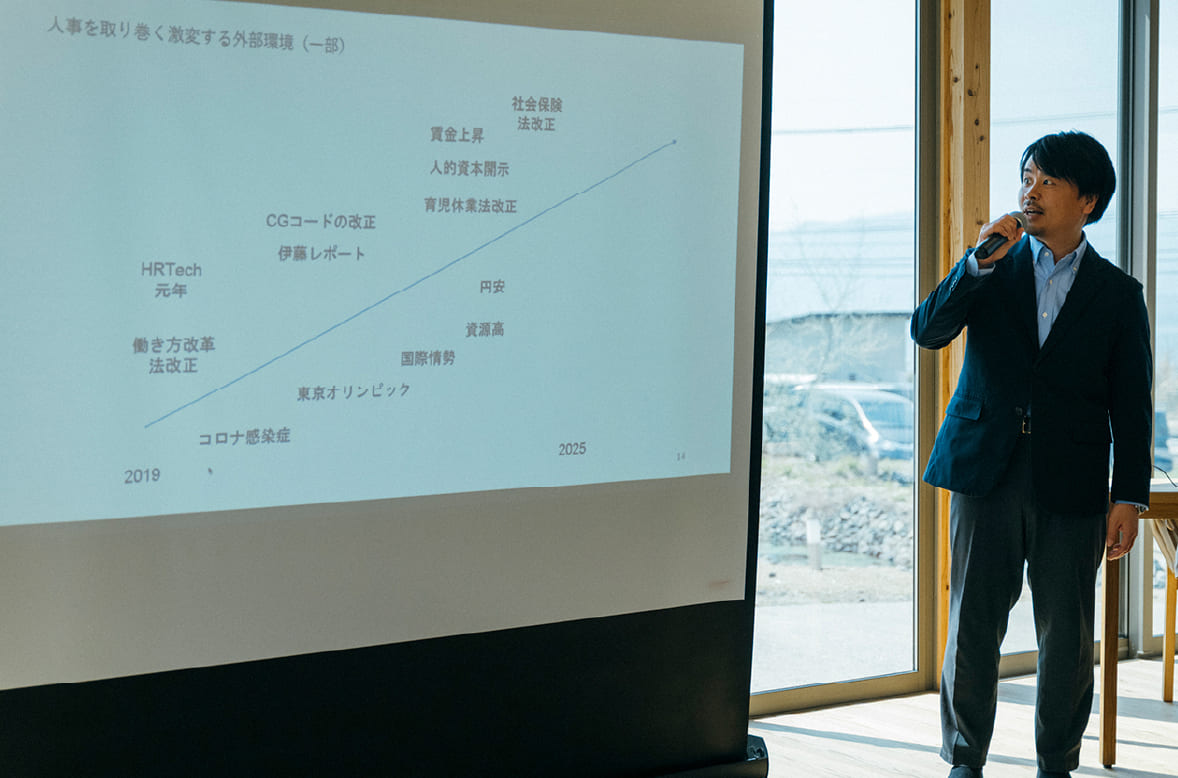

また、初回講義で越川さんから「経営戦略と組織戦略は、ほぼイコール」という考え方を示されたことが、衝撃的でした。「人事を考えること=経営そのものなんだ」という視点を持ちました。それからは、組織への取り組みの優先度が飛躍的に上がりました。

まず最初に取り組んだのが、関係性の質の向上。組織の構造的理解が進んだことで、その後の社内施策の土台が築けました。

── 第4創業に向けて動き出した背景には、コロナ禍による変化もあったと聞きました。

はい、まさにそうです。社内の人間関係が希薄になっていたことに加えて、採用が全くうまくいかなくなった。特にエンジニアの採用に苦戦し、事業戦略にも支障が出始めていました。

コロナで飲み会などの非公式なコミュニケーションもなくなってしまい、それによって関係性の質が悪化し、会社へのエンゲージメントが下がっていた。つまり、「採用難」と「関係性の希薄化」が同時に起きていたんですね。

その後には、事業環境の悪化という危機も重なりました。もしあの時、先に組織に向き合っていなかったら、きっと乗り越えられなかったと思います。

── 郷中塾に参加したことによる、最大の収穫は何でしたか。

経営陣のなかで「人事を戦略的に捉える視座」を共有できたことだと思います。

それまでは、人事関連業務は管理系の仕事で、総務部長が担当するもの。経営者は少し距離を置く、というイメージが強かった。でも、郷中塾を通じて「人事は経営の戦略パートナー」なんだという認識に変わりました。

また、郷中塾は実践的なケーススタディやノウハウが豊富で、学びをそのまま社内施策に落とし込めたのも大きかったですね。

── 経営の現場では、どんな変化がありましたか?

たくさんありますが、例えば、「新しい挑戦と、既存事業の深化は、同じ人事制度では運営できないため、別途設計する必要がある」という事が確信になりました。

また、「統率」や「合理化」って、今現在の世の中的には、古いとか、悪く捉えられがちですが、それも戦略次第で大事な要素になり得る。結果を重視する考え方も、必要な選択肢のひとつだと思うようになりました。

他にも、「目指す組織像が変われば、アプローチも変わる」という考え方にも深く納得しています。今、私たちは事業ごとに異なる文化特性を持たせる方向で、役員チームで各事業のタイプに最適なカルチャーづくりについて話し合い、進めています。毎回、盛り上がります。

── 郷中塾に参加した自社メンバーとの関係にも、変化はありましたか?

はい。私が人事・組織に強い関心を持つようになったことで、CHROの池田に対しての尊敬の念がより一層強くなりました。

池田の他にも、グループ会社の社長も郷中塾に参加しているので、3人での組織戦略の話し合いは毎回有意義な内容になります。戦略と組織を一体で考えるという土台が共有できているので、解像度高く3人で話す事ができます。とても心強いですね。

── 最後に、どんな企業に郷中塾を勧めたいですか?

地域企業の後継ぎ経営者の方には、特におすすめしたいです。組織文化を変えたい、社員のエンゲージメントを上げたい、理念を根付かせたい、採用を良くしたい——そんな想いを持っているなら、郷中塾はすごくいい機会になると思います。

私自身も後継ぎとして経営をしていますが、人事領域は独特な難しさがあります。そのノウハウを共有し合える仲間が増えたらうれしいですね。

それに、カルチャーと戦略のつながりって、どんな会社にも必ず出てくるテーマです。これから労働人口が一気に減っていく中で、「人」に課題を抱えない会社なんて存在しないと思っています。

だからこそ、郷中塾のような地方企業向けの実践プログラムは、あらゆる地域企業にとって有益だと感じています。